「OMO戦略ってどういう意味?」

「OMO戦略の具体的な施策や成功事例が知りたい」

このような疑問をお持ちではありませんか。

本記事ではそんな疑問の解決に役立つ内容を、以下の順に解説します。

- OMO戦略とは

- OMO戦略を実現する施策例

- OMO戦略を取り入れたマーケティング成功事例

新たなマーケティング施策に関心のある方に役立つ記事です。ぜひご一読ください。

OMO戦略とは

OMOとは「Online Merges with Offline」の略で、オンラインとオフラインが融合したマーケティング戦略を指しています。

ここからはOMO戦略について深掘りするために、以下の3項目を解説します。

- OMO戦略の概要

- OMO戦略は小売業やアパレル業での事例が多い

- OMO戦略が注目される背景

1項目ずつ詳しく確認していきます。

OMO戦略の概要

OMO戦略でオンラインとオフラインをシームレスにすることで、より質の高い顧客体験を提供することが可能です。

簡単な所で言うと、スマートフォンで商品をチェックしてから実際に店舗へ出向き、試着した後に商品を購入する流れはOMO戦略に該当します。

またモバイルオーダーで事前に注文し、店頭で商品を受け取ることもOMO戦略のひとつです。

OMO戦略は小売業やアパレル業での事例が多い

OMO戦略は小売業やアパレル業での事例が多くなっています。

例えばアパレル業では、ブランドの商品をECサイトやSNSで目星を付けてから、実際に店舗に足を運ぶことでスムーズな買い物が可能です。

また小売業の場合、購入した商品とネットショップを連携させて、自動支払いを行う仕組みが構築されています。

これらは実際に商品を試す体験とオンラインショップをつなげ、利便性の高いサービス提供を実現しています。

OMO戦略が注目される背景

OMO戦略が注目される背景には、消費者の行動の変化が関係しています。

近年ではスマートフォンが普及し、消費者は商品検索や比較、ECサイトでの購入などを日常的に行っています。

このような時代に、実店舗に限定したマーケティングでは成果に結びつきにくいのが現状です。

また近頃では膨大な数の商品が発売されたりSNSで比較されたりして、競争率が高まっています。

そういった中で手軽に購入できる、アフターフォローが充実しているなどのOMO戦略が重視されています。

OMO戦略を実現する施策例

これまで紹介してきたように、OMO戦略の目的はオンラインとオフラインをつなげてより良い顧客体験を生み出すことにあります。

では具体的にどのような取り組みで、OMO戦略を実現しているのでしょうか。

ここからはOMO戦略を実現する施策について、以下の4点から解説します。

- モバイルオーダーの導入

- チャットボットの導入

- スマートフォンアプリの導入

- デジタルサイネージの活用

1点ずつ詳しく確認していきましょう。

モバイルオーダーの導入

モバイルオーダーの導入はOMO戦略のひとつで、近年導入する店舗が増加しています。

例えばコーヒーチェーン店のスマートフォンアプリで事前に注文・決済を行うことで、待ち時間を削減して商品を受け取ることができます。

他にも一部のスーパーマーケットでは、商品を都度スキャンしてレジで決済のみ行うサービスが導入されています。

デジタルと実店舗を組み合わせることで、利便性が高いサービスを提供することができるでしょう。

チャットボットの導入

チャットボットとは顧客が入力した質問に対して、AIが自動で回答するプログラムを指しています。

例えばアパレル店のチャットボットを活用することで、商品の在庫やおすすめ商品の提案が実現します。接客に近い体験が可能です。

また顧客が飲食店を訪れた際、チャットボットを使ってメニューや材料、価格の確認が可能です。

スタッフに確認せずとも細部まで情報を把握することができ、人員削減に役立ちます。

スマートフォンアプリの導入

店舗独自のスマートフォンアプリを導入することで、スムーズに買い物ができます。

例えばアパレルブランドでポイントシステムから商品の購入、決済までを1つのアプリ内で完結する仕組みを作ることによって、顧客の顧客体験向上につながります。

また店舗側は人員削減につながる上に、蓄積された購買データや顧客データから年代・来店回数などのさまざまな情報から分析が可能です。

デジタルサイネージの活用

OMO戦略の施策例として、デジタルサイネージの活用があげられます。

デジタルサイネージとは、ディスプレイやタブレットで映像や音を流す電子掲示板です。

単純に広告として利用するだけでなく、顧客に合う情報提示が可能です。

例えばアパレル店舗のデジタルサイネージを使用し、その場で撮影した顔写真を使用したアバターを作ることができます。

登録されているアイテムを試着させて、色々なコーディネートを気軽に試すことができます。

OMO戦略のメリット

ここまで確認してきた特徴や施策をもとに、OMO戦略を導入するメリットを以下の3点から解説します。

- 顧客体験の質が上がる

- 機会損失を防げる

- 顧客のニーズを把握できる

1点ずつ詳しく確認していきましょう。

顧客体験の質が上がる

OMO戦略を導入するメリットは、顧客体験の質が上がることです。

オンラインとオフラインが連携することで、店舗やECサイトなどの情報水準の差がなくなり、顧客の購入までのストレスを減らすことができます。

ECサイトで在庫を確認してから店舗で商品を受け取る、店舗で試着した商品を自宅でECサイトから購入するといったように、状況に応じた購買行動が可能です。

OMO戦略は顧客の満足度と便利さを満たしてくれる上に、企業への信頼にもつながるでしょう。

機会損失を防げる

OMO戦略の導入は、機会損失を防ぐメリットがあります。

さまざまなチャネルで情報を得たり商品を購入したりできることで、販売機会を逃しません。

例えば店舗に商品がない場合、ECサイトの在庫がすぐに確認できると、顧客はインターネットで手軽に購入することができます。

OMO戦略は顧客の購買意欲に合わせて、柔軟な対応が実現します。購入希望者の取りこぼしを防ぐ対策といえるでしょう。

顧客のニーズを把握できる

OMO戦略を導入することで、顧客のニーズを把握することができます。

オンラインとオフラインの情報を統合させて、顧客の関心や行動パターンを分析することが可能です。

例えばECサイトでの閲覧履歴、店舗での購買履歴を組み合わせることで、顧客がどのような商品に興味を持っているか知ることができます。

SNSの口コミやレビュー情報と合わせて、新商品の開発やキャンペーン企画に活かすことも可能です。

OMO戦略の活用により、顧客のニーズを捉えたアプローチができるため、売上向上やファン増加につながるでしょう。

OMO戦略のデメリット

OMO戦略を導入するデメリットは、コストと時間がかかる点にあります。

分かりやすく売上アップにはつながらない可能性もあります。

顧客データを統合するには、データベースの構築が必要です。顧客データ統合の構想を練り、構築を依頼し、結果を出すまでには多くの時間を要します。

またスマホアプリやデジタルサイネージの開発にも、コストや時間がかかります。

そのためOMO戦略を導入する際は、施策や初期投資、運用コスト、必要な時間などを綿密に練り、計画的に取り組むことが欠かせません。

OMO戦略を取り入れたマーケティング成功事例

最後にOMO戦略を取り入れた企業の、マーケティング成功事例を紹介します。

OMO戦略の具体的なイメージを掴んでいきましょう。

マクドナルド

マクドナルドではスマートフォンアプリで注文し、店舗で商品を受け取るモバイルオーダーを導入しています。

受け取りは店舗カウンター、席、駐車場、ドライブスルーと種類が多く、注文の度に選択可能です。

モバイルオーダーの導入は企業にとっても利点があり、レジスタッフの人員削減や列の混雑緩和につながっています。

またモバイルオーダーでポイントが貯まる「Myマクドナルドリワード」が開始し、普及を推進しています。ポイントは人気商品や景品と交換可能です。

ニトリ

ニトリが提供する住宅リフォームサービス・ニトリのリフォームでは、「LiveCall」というサービスを提供しています。

顧客がショールームに来店する時、スタッフが対応できないことがあるでしょう。

そういった時にLiveCallを活用して、設置されたタブレットから別のショールームのスタッフに相談することが可能です。

顧客のニーズに速やかに答えることができています。

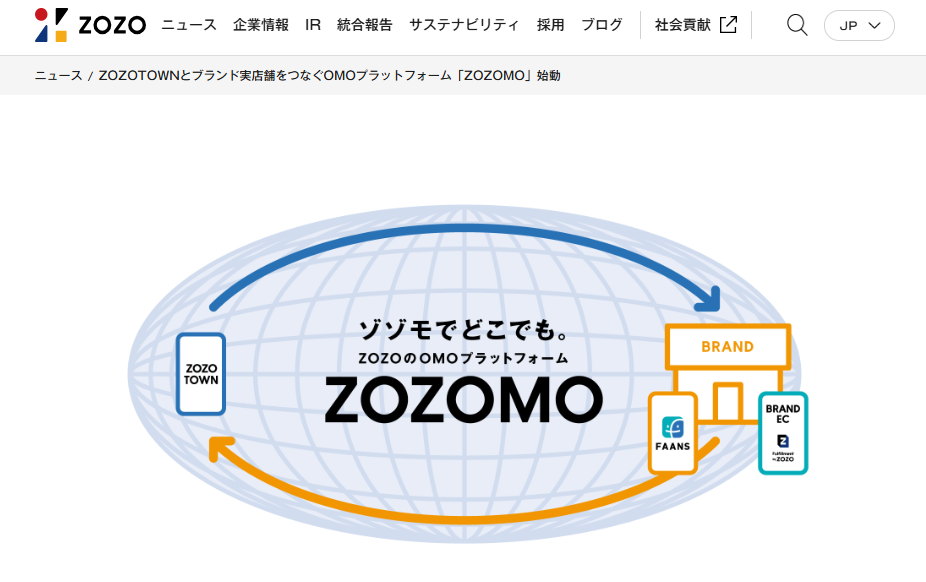

ZOZOTOWN

ZOZOTOWNの運営会社・株式会社ZOZOが提供する「ZOZOMO」は、OMOプラットフォームとして販売機会損失に貢献しています。

実際にアパレルブランドの店舗に訪れた際、商品の在庫がないことがあるかもしれません。

そういった時にZOZOMOを活用すれば、ZOZOTOWNから商品配送手配を済ませることができます。

なお決済は店頭で行った後、自宅で商品を受け取る仕組みです。

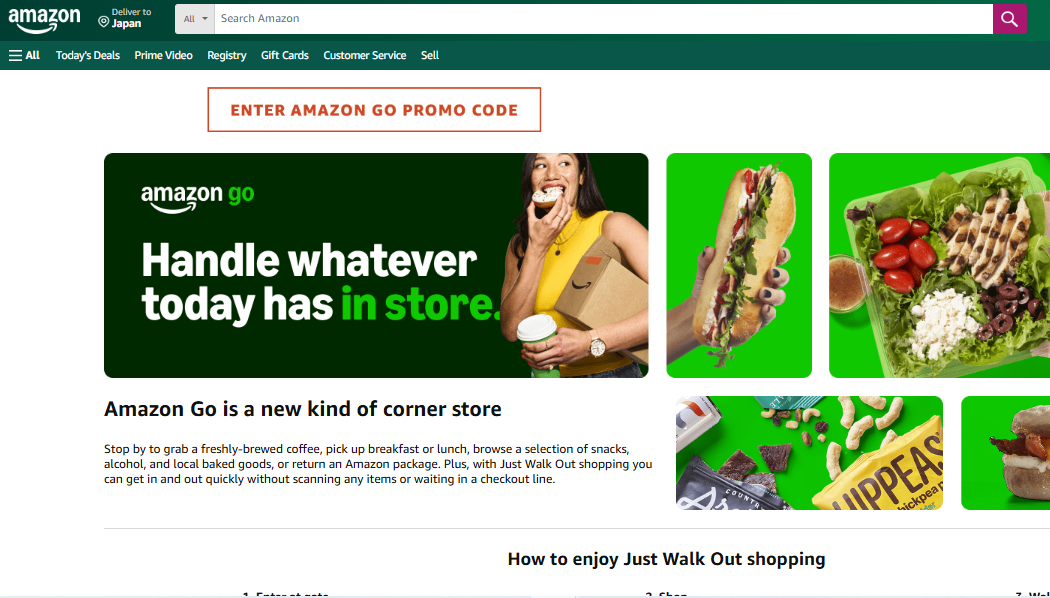

Amazon

Amazonではレジがない店舗「Amazon GO」を展開し、顧客体験の向上につながっています。

まず顧客がAmazon GOのゲートで専用アプリをかざした後、店内で商品を手に取ると自動的にアプリにあるカートに追加されます。

そして店舗のゲートを通過する際、Amazonアカウントを通して決済が行われる仕組みです。

Amazon GOの導入により、顧客の利便性が高まり、買い物時間の短縮になっています。

また企業としても人件費の削減に役立っています。

まとめ

OMO戦略はオンラインとオフラインが融合したマーケティング戦略で、顧客の利便性の向上、企業の機会損失の削減や人件費削減に役立っています。

OMO戦略と一口に言ってもさまざまな手段があるため、本記事を参考に自社に合う施策を検討してみてください。

Kolrはインフルエンサーマーケティングを実現するプラットフォームです。

インフルエンサーのリサーチから管理、運営、レポートまでをワンストップでサポートします。

無料で始められるプランもあるので、ぜひ気軽にお問い合わせください。